一橋大学

ソーシャル・データサイエンス学部・研究科

グラフィックス&ビジョン研究室 (谷田川研究室)

内部生向けの情報

ゼミ配属に関してはこちらをご覧ください。

研究室について

当研究室は、コンピュータ・グラフィクス (CG) と コンピュータ・ビジョン (CV) を中心に社会課題を解決する新しい技術の実装と、 それにつながる基盤技術の開発を目標に研究をしています。

配属された学生の皆さんには、配属時から卒業・修了までの間に自分の研究テーマを設定し、 国際的な学術論文誌や学会での研究発表を目指して研究に取り組んでもらいます。

- 過去の研究はこちら: [RESEARCH]

- 研究室見学の申し込みはこちら: [研究室見学申込フォーム]

どんな人が向いていますか?

- プログラムを書くのが好きな人、今の時点で得意でなくともよく、少なくとも書くのが苦にならない人

- 新しい技術について学ぶのが好きな人、特にCG/CV分野のように結果が目に見える分野に興味がある人

- 学部生のうちから国際会議などの場で研究発表をしてみたい人

- 将来、研究者や技術者として社会に貢献したい人

この研究分野の魅力は何ですか?

- 研究の成果が目に見えるので、多くの人にとって研究を理解してもらいやすい

- 学術会議の規模が大きく、大学の研究者だけでなく、企業のエンジニアなど、非常に多様なバックグラウンドを持つ人々と知り合える

- 画像や三次元形状などのデータは製造業、医療、エンタメ、教育など非常に広い分野で利用されており、研究成果の応用範囲が広い

- AI (特に深層学習) の発展により、近年急速に研究が進んでおり、新しい技術が次々と生まれている活気のある分野である

研究テーマはどのように決めますか?

- CG/CVの分野を大きく外れない限りにおいては、学生さんの興味を最優先に、どのようなテーマであれば、研究となり得るのかを一緒に議論して決定します

- テーマ決定までの過程では、学生さんの興味を聞きつつ、既存技術の調査や、簡単な実験を通して、研究として成立しそうなテーマを一緒に模索します

- 既存技術の調査は、SIGGRAPH や Eurographics, CVPR などの主要な学術会議の論文を中心に調査します

研究室で過去に行ってきた研究テーマにはどのようなものがありますか?

詳細は RESEARCH をご覧いただければと思いますが、以下のようなテーマを主に扱ってきました。

- 画像・動画の編集手法 (風景の画像、人の画像、顔画像、絵画などの様々な画像を扱う)

- 物理ベースレンダリング (コンピュータで光線のシミュレーションをしてリアルな映像を作る技術)

- 三次元形状処理 (点群やポリゴンなどのデータを処理して、様々な産業への応用を目指す)

- 上記に関連する深層学習の基礎技術 (深層学習自体の基礎というよりは、上記の応用に向けた学習方法の開拓が多いです)

研究はどのように進めますか?

- 研究はおよそ1年から1年半程度で国際会議で論文発表ができるように進めます。実際、これまで谷田川が関わってきた多くの学生さんが 学部4年生から研究を開始して、修士1年生の後半くらいには国際会議や国際論文の発表を行うことができています。

- このように早い段階で研究成果がでれば、就職にもとても有利に働き、学位論文にも余裕をもったスケジュールで取り組むことができます。

- 当研究室では、最初の研究テーマの設定と、研究を開始するに当たって必要なプログラムの準備の部分は重点的にフォローし、 研究が機動に乗ってきたら、できる限り学生さん自身の興味や考え方を研究に反映できるようにアドバイスしていきます。

- 研究の進捗については、1-2週間に1度は教員と個人の面談の時間を設けて議論を行います。 それ以外にも、研究室のメンバーで集まって、週に1回持ち回りの研究発表会や、教科書や論文の輪講を行います。

教員は研究にどのように関わりますか?

- 教員は学生さんの共同研究者として研究に関わるのが理想だと考えてみます。ですから、 学生さんの研究は、あくまで学生さん自身のものであるという自覚を持って、主体的に進めてもらえると嬉しいです。

- もちろん、研究で行き詰まったり、分からないことがあったりした場合には、教員の経験を通して、一緒に考えたり、アドバイスをしたりすることは惜しみません。

- 特に、学会や論文誌で発表する論文を書く作業は、最初は時間もかかり、とても難しく感じると思います。 論文発表の際には、英語論文の添削、修正はもちろん、実験に必要なプログラムの整備などにも共同研究者の立場から積極的に関わります。

研究室配属前に準備しておくことはありますか?

- 特にありませんが、プログラミングの基礎 について学んでおくと、研究を始める際にスムーズに進められると思います。 研究室では主にPythonやC++を使いますので、これらの言語について、本を1冊程度読んでおくとよいです。

- また、CGやCVの基礎について事前に学んでおきたいという場合には、私の担当する講義の資料を参考にしてもらえればと思います。

- CGの基礎: 画像情報処理工学特論 (早稲田大学・大学院)

- CVの基礎: 画像処理 (一橋大学)

- 機械学習: 機械学習応用 (実践) (一橋大学・大学院)

研究を頑張るとどんな良いことがありますか?

- 研究の過程では、研究会や学会に参加することで 同業他社で将来一緒に働く友達ができたり、国内外問わず、大学・企業のいろいろな方と知り合いになれる のが大きな魅力です。その意味で、研究が発展途上の段階であっても、学会や研究会の場に積極的に参加することをお勧めします。

- また、研究活動を通して 専門的なスキルや知識が身につくのも大きなメリットです。例えば、プログラミングのスキルは間違いなく向上しますし、 プレゼンテーションのスキルや、英語発表をする中で英会話のスキルもついてくるでしょう。

- 修士課程まで進めば、海外に出張する機会も1度はあると思うので、あくまで研究発表が目的ではありますが、海外旅行気分が味わえるのも、 大きなメリットだと思います。

反対に大変なところはありますか?

- 講義の時間以外は自分の研究に取り組むことになりますので、自分で計画を立てて研究を進める必要があります。 最初のうちは、研究の進め方が分からなかったり、計画通りに進まなかったりすることも多いと思いますが、 教員や先輩方に相談しながら、徐々に自分なりの研究スタイルを確立していってください。

- もちろん、このような国際的な場で発表できる研究は、大なり小なり、とある側面では世界の最先端が求められるため、 そのような研究を学生生活の短い間にまとめ上げることには相応の苦労が伴います。 ですが、自分が興味を持って研究したことが、他の人にも面白いと思ってもらえるという経験は、何事にも代えがたい喜びがあると思います。

- このような経験は、研究者となって研究を続ける場合も、社会に出て企業等で働く場合も必ず活きてくるものだと思いますので、 ぜひ、目標を高く持って、研究の世界に飛び込んできてほしいと思います。

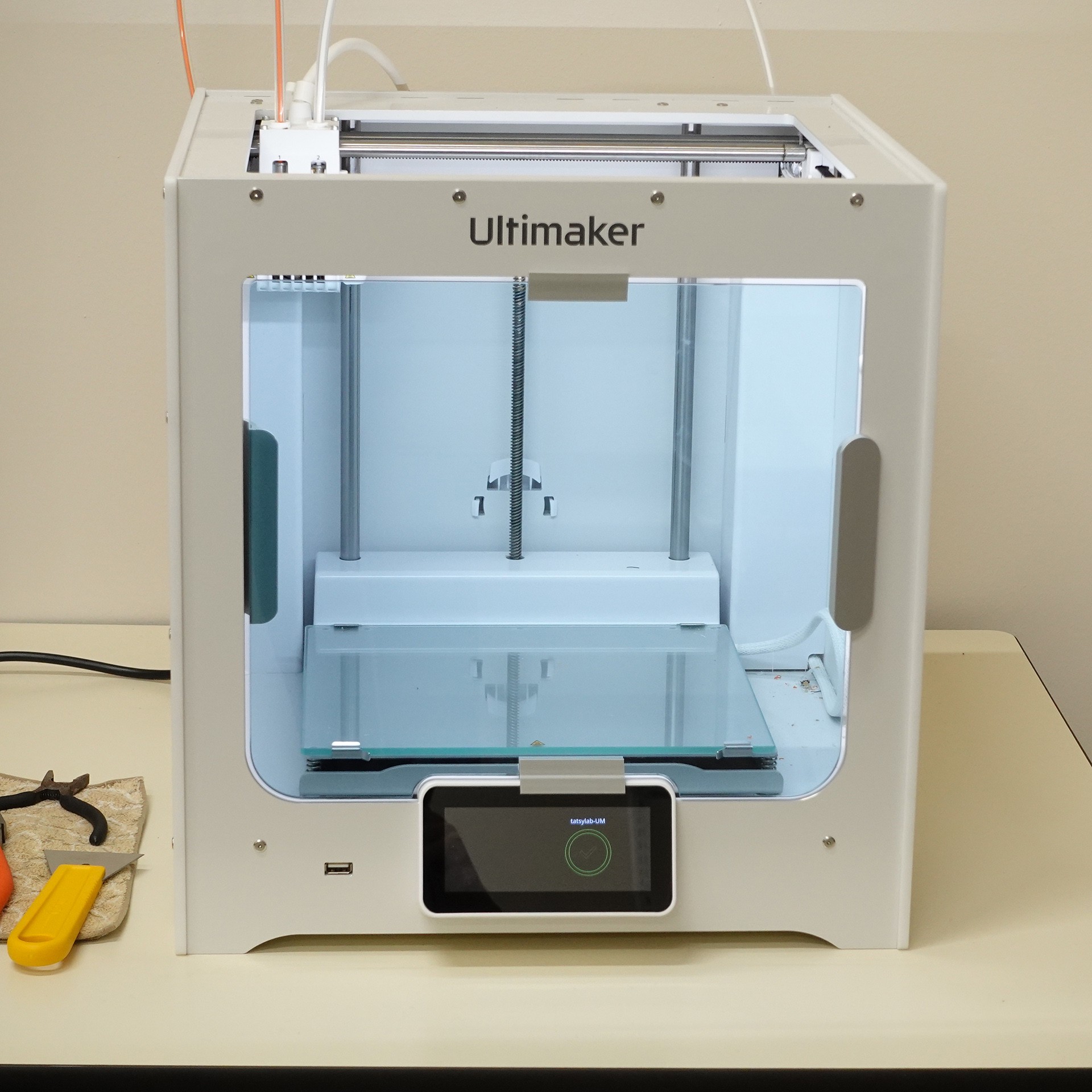

研究室ではどのような機材が使えますか?

- 学生さんには一人一人に、研究に十分なスペックのPCをお渡しします。お渡しするPCは通常、GPUを搭載しているノートPCであることが多いですが、研究の内容や好みに応じてMacbook ProやデスクトップPCを用意することも可能です。

- 研究室には、機械学習用の計算サーバも複数用意しています。この計算サーバも必要に応じて利用することが可能です。

- この他、いろいろなカメラ (デジタル一眼レフ、深度カメラ、ライトフィールドカメラ、イベントカメラ等)や、三次元スキャナ (X線CT, 構造光スキャナ)、産業用の3Dプリンタなども用意しています。

アルバイトやインターンシップはしても良いですか?

- どちらについても問題ありませんが、研究にはそれなりに時間が必要がですので、自分で計画を立てて研究を進められるように工夫しましょう。

- もし、研究に専念するために、アルバイトの量を減らしたいという場合には、大学生・大学院生向けの奨学金を紹介することもできます。

- また、研究室の仕事 (研究に関わることです)をしてもらう代わりに、少額ですが給金をお支払いすることもできるかもしれません。 金銭的な問題は勉強を続けるうえでとても大事なことですので、困ったことがあれば遠慮せずに相談してください。

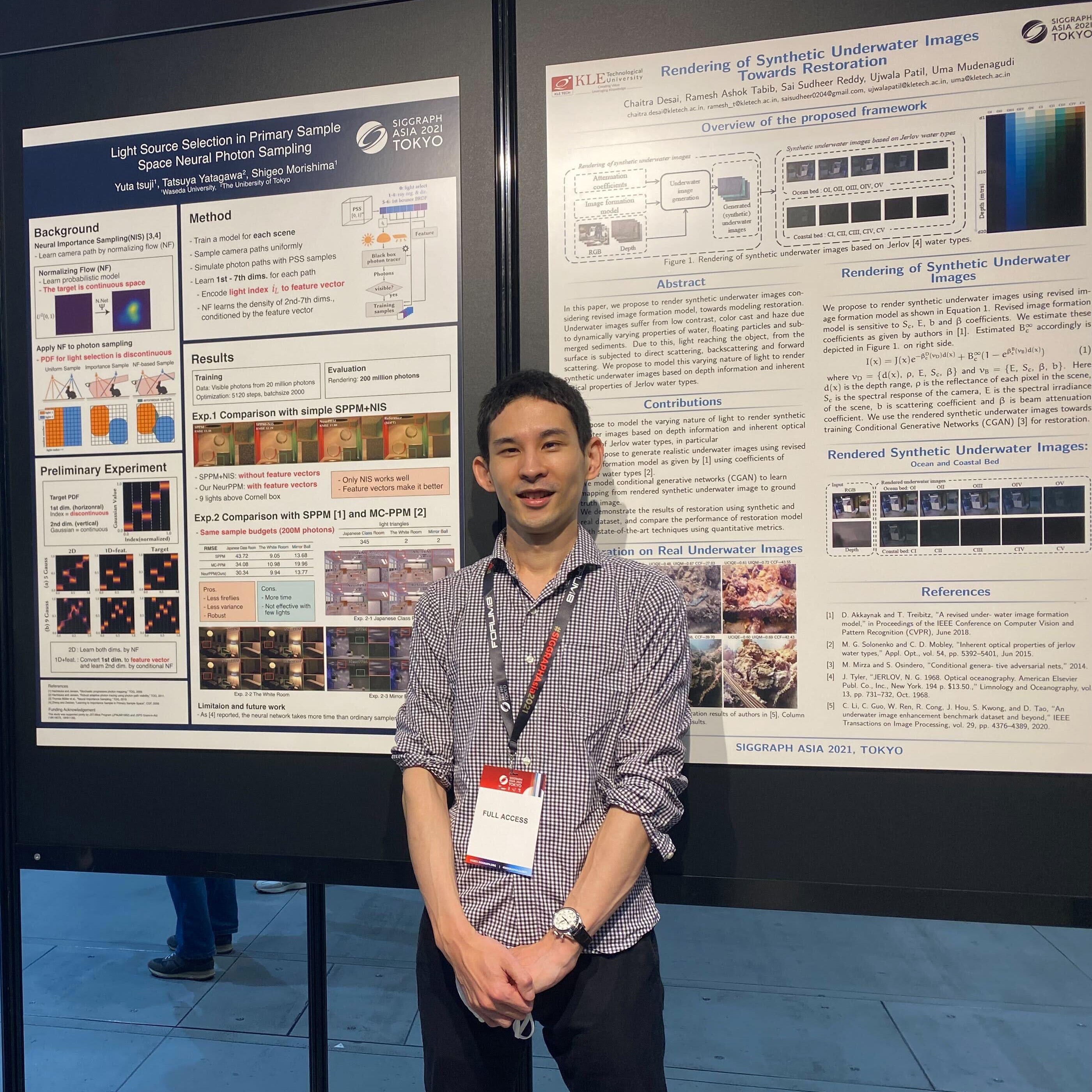

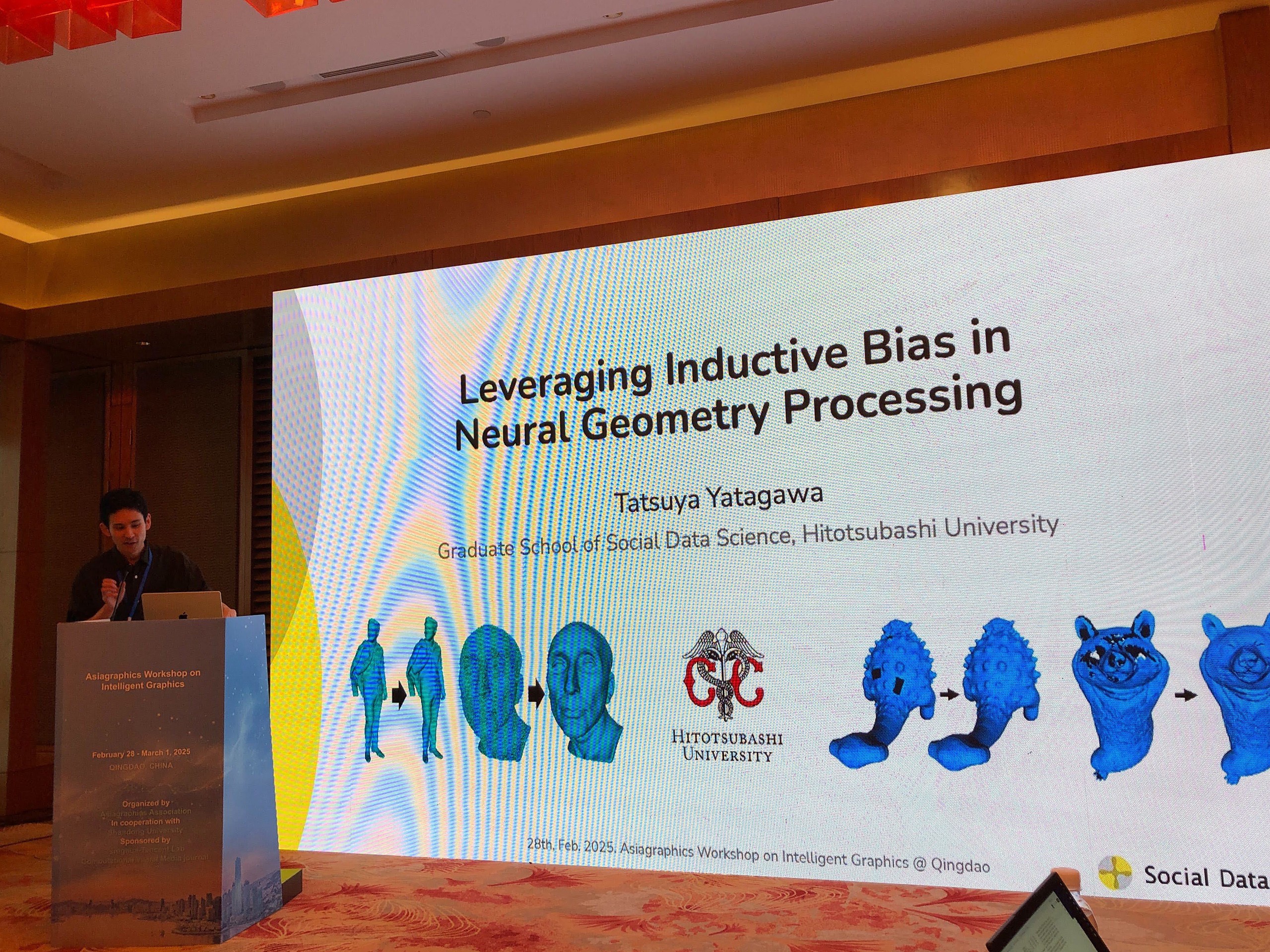

学会ってどんなところですか?

- 学会というのは、研究者や技術者が各自の研究成果を発表し合って情報交換を行う場です。もちろん、発表がなかったとしても、 最新の研究成果を直接聞ける貴重な場ですので、参加する価値があります。

- 国内の学会は、気軽に参加できるものも多く、研究が発展途上にある段階でも、その内容を発表してフィードバックをもらうことができます。 国際会議と比べるとアットホームな雰囲気の学会が多いです。

- 国際会議は、世界中から研究者や技術者が集まる大きなイベントです。発表される内容は、事前に査読というプロセスを経て審査されたもので、 非常に高度で最先端のものが多いです。もちろん、学生のうちからチャレンジして発表することも十分に可能です。

- 以下に、谷田川が学会に参加したときに撮影した写真を数枚掲載しておきますので、雰囲気を感じ取ってもらえればと思います。

研究室からのお願い

- 研究室では、学生さんがなるべく不自由なく研究ができるように、個人利用できるPCを用意したり、サーバーを整備したり、また学会に参加するための出張費用を捻出する必要があります。

- これらの費用は大学からまかなわれているものではなく、日本学術振興会の「科研費」に代表されるような競争的資金、すなわち、教員が研究テーマを申請して得た研究費によってまかなわれています。

- このような競争的資金の申請の際には、過去の研究業績がある程度の比重で重視されますので、研究室で継続的に研究成果が上がることは、将来、研究室に入っているであろう後輩のための研究費を獲得する意味でも非常に大事になります。

- 言い換えれば、研究室に配属された時に、すでに研究に必要な環境が整っているということは、間接的にせよ、直接的にせよ、皆さんの先輩方が一生懸命に研究に取り組んでくれた結果ということになります。

- これは、研究室からのお願いということになりますが、研究室には上記のような事情があることを理解して、研究に邁進していただけると、とても嬉しく思います。

最後に

上記の内容を読んで、研究が難しそうだと感じたり、研究室での生活でやっていけるかと不安になっている方もいるかもしれません。 ですが、私自身は、情報科学系の学部の出身ではなく、プログラミング等に関しても、ほぼ素人で大学院から画像情報処理の研究を始めて、ここまでやってきました。 結局は「やる気」さえあれば、必要以上に心配しなくても大丈夫です。

当研究室に興味を持ってもらえたら、まずは一度、研究室訪問にいらしていただければと思います。

研究室訪問についての問い合わせ: 研究室見学申込フォーム

一橋大学生向け情報

主ゼミ・副ゼミの配属について

- 主ゼミの配属は、希望者の数に応じて4名前後を受け入れる予定です。主ゼミ生として配属された学生さんには、 前述の内容に沿ってグラフィクスやビジョンに関する研究に取り組んでもらいます。

- 副ゼミ生は、主ゼミ生とは別枠で若干名受け入れます。ただし、主ゼミ生の人数によっては、 副ゼミ生の受け入れを行わない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

- ゼミ配属とは別に研究会や輪講・勉強会に参加したい、研究についてのアドバイスが欲しいなどの希望があれば、 個別にご連絡いただければできる限り対応したいと思います。

選考基準

- 特別な選考基準は設けません。希望者多数の場合には個別面談を実施して、研究テーマのマッチングを重視して選考します。

- もし自分の取り組みたいテーマが本研究室とマッチするか不安な場合には事前相談も可能です。

- 個別相談を希望の場合は 研究室見学申込フォーム からご連絡ください。

募集テーマ

前述の通り、研究テーマは学生さんの希望に応じて個別に検討する予定ですが、参考までにいくつか研究テーマの例を挙げておきます。

- CG/CVに関する基礎研究

- 対話的な三次元モデリングを補助する機械学習技術に関する研究

- 三次元シーンや工業製品の理解を補助する機械学習技術に関する研究

- 画像や文章など複数のメディアを組み合わせたマルチモーダル・ファクトチェックに関する研究

- コンピュータ・グラフィクスにおける光線や力学のシミュレーションの高度化

- シーズ的な基盤技術に関する研究

- 量子コンピューティングによる画像処理、特に大規模逆問題の解法に関する基礎技術の構築

- 光の干渉や回折を利用した新しい三次元センシング技術に関する研究

- 応用系の研究

- 三次元物体やCTボリューム画像に対する異常検知技術に関する研究

- NeRFや3DGSなどの新しい三次元表現技術の工学応用に関する研究